January 14, 2020

jerem.

Présentation par l'éditeur

De l’Amérique de Reagan à la France de Mitterrand, en passant par la Nouvelle-Zélande, les transformations économiques amorcées à partir des années 1980 n’ont été le produit ni du hasard ni de la nécessité. Si les « décideurs » et les médias du monde occidental ont presque toujours interprété de manière identique les situations de « crise », c’est que tout un travail idéologique était intervenu au préalable, c’est que les solutions alternatives au marché avaient été détruites afin qu’il n’y ait « plus d’alternative ». D’autres lectures des événements auraient suggéré d’autres remèdes, mobilisé d’autres forces sociales, débouché sur d’autres choix.

Inspirées par les théoriciens de l’université de Chicago, les doctrines économiques libérales vont encourager les classes dirigeantes à durcir leurs politiques, à passer d’un système économique mixte acceptant une certaine redistribution des revenus à un nouveau capitalisme orienté par les seuls verdicts de la finance. Les artisans de cette métamorphose en tireront un avantage considérable ; pour la plupart des autres, au contraire, ce sera le grand bond en arrière.

Agone 2012

Revue

Avant d’entamer la lecture de ce livre, j’avais déjà eu l’occasion de découvrir le travail de Serge Halimi à travers ses articles pour le Monde Diplomatique, journal qu’il dirige et dont la ligne éditoriale est clairement marquée à gauche. J’avais également apprécié le film documentaire tiré d’un de ses précédents livres «les Nouveaux chiens de garde», lui-même inspiré d’un autre livre de l’écrivain communiste Paul Nizan.

À la lecture du sous-titre, comment l’ordre libéral s’est imposé au monde, on pourrait croire avoir affaire à un compte rendu historique de la façon dont l’humanité a su, au fil des siècles, se débarrasser un après l’autre des régimes autoritaires pour aboutir à l’organisation sociale la plus juste, libre et naturelle. Une fois passé le quatrième de couverture, on comprend que c’est une toute autre histoire que l’on s’apprête à entendre et que le sous-titre aurait pu être comment l’ordre libéral fut imposé au monde. Ce qui sous-entend que le monde dans lequel nous vivons n'a pas surgi naturellement de l'Histoire, mais qu'il a été imposé consciemment par des gens qui y avaient tout intérêt. Une thèse abondement étayée et démontrée tout au long de l'ouvrage.

Le livre n’est pas à proprement parler un essai, mais bien plutôt un méticuleux travail de journalisme : 680 pages abondement sourcées et agrémentées de centaines de références. Le travail est si gros que l’auteur l’a accompagné d’un index des noms propres pour éviter de trop donner le tournis au lecteur, ce qui n’a pas manqué néanmoins de m’arriver tant le contenu est dense. Pour autant, le style de l’auteur n’est jamais laborieux et on se laisse facilement porter par le récit des développements politiques et économiques qui ont conduit au monde que nous connaissons. La période historique couverte par le livre court environ de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui, mais l’exposé n’est pas structuré de manière chronologique et fait plusieurs allées et retours à travers la période pour les besoins de la démonstration.

Résumé

À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les pays du bloc de l’Ouest semblent avoir tiré les leçons de la crise de 1929 alors que les pays développés d’Europe occidentale et les États-Unis organisent leurs économies en suivant les bases de la théorie keynésienne structurée autour d’un État stratège avec pour rôle de stimuler l’activité économique par le financement de grands projets publics. L’inflation est relativement haute, mais le chômage est quasi inexistant. Par ailleurs, les classes ouvrières organisées et auréolées de la gloire qui accompagne leur contribution à la résistance et à la victoire contre le fascisme sont parvenues à imposer les bases de la sécurité sociale dans de nombreux pays. Dans ce contexte, même les chefs d’État les plus favorables au milieu d’affaires financent d’importants programmes de services publics par exemple celui des autoroutes inter-États, lancés sous la présidence du républicain Eisenhower qui étend par ailleurs la couverture de l’assurance maladie. Le parti démocrate, autrefois très appuyé sur sa base populaire revient au pouvoir avec les présidences successives de John Kennedy et Lyndon Johnson entre 1961 à 1969, période pendant laquelle il amorce une transformation pour se désintéresser peu à peu de sa base sociale traditionnelle et se consacrer de plus en plus à son électorat issu des classes moyennes et de la petite bourgeoisie par ailleurs fortement impliquées dans les luttes pour la défense des minorités ethniques et les mouvements antiguerre. Petit à petit, le parti acquiert une réputation de technocrate entretenue par le parti républicain qui saura en tirer profit le moment venu.

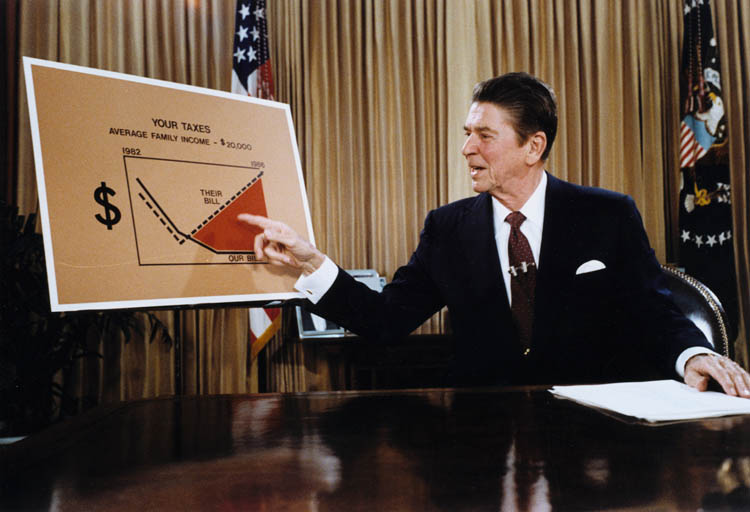

L’opportunité se présente à la faveur de la crise économique de 1973. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, les théories économiques de l’école keynésienne semblent être prises en défaut alors que les revenus commencent à stagner et que le chômage et l’inflation augmentent simultanément. Les républicains vont alors chercher à attribuer la responsabilité de la situation à l’incompétence des « technocrates de Washington » et y parviendront en opérant une alliance d’un nouveau genre entre la droite traditionnelle et conservatrice et les tenants de l’économie libérale (voir ci-dessous). Afin de rallier les classes populaires, le parti républicain adopte une stratégie qui consiste à présenter le libre entrepreneur comme l’incarnation du bon sens populaire contre les élites étatiques déconnectées des réalités, un exercice d’autant plus facile qu’il a lieu sur fond d’anticommunisme entretenu par les deux partis principaux depuis le début de la guerre froide. La présidence de Ronald Reagan est certainement celle qui illustre le mieux la période dont il est question. Celui-ci étant toujours prompt à qualifier d’antiaméricaine toute objection à sa politique de l’offre basée sur une réduction massive des impôts des plus riches au motif que ceux-ci sont confiscatoires et contre-productifs. La recette de ce qu’on appellera parfois reagonomics est simple: les impôts brident le dynamisme des entrepreneurs et doivent donc être réduits massivement pour relancer l’activité.

Sans surprises, ces mesures feront surtout exploser la dette souveraine, ce qui conduira le gouvernement à entamer la casse des services publics au motif que le peuple aurait jusque là vécu au-dessus de ses moyens. Finalement, il n’aura pas fallu plus d’une décennie pour que les thèses, jusqu’alors minoritaires, de ceux que l’on commençait à appeler les néolibéraux, deviennent le nouveau catéchisme de la science économique. L’auteur du livre illustre les raisons de cette efficacité par l’image du théâtre en feu dont l’incendie symbolise la crise du modèle keynésien. Si, dans votre panique, quelqu’un prétend connaître la sortie, vous empruntez naturellement la direction que l’on vous indique sans prendre le temps de voir qu’elle vous conduit dans un brasier encore plus grand.

Le couple Reagan-Thatcher est sans nul doute celui qui illustra le mieux la nouvelle alliance entre conservateurs et libéraux. Ronald Reagan était un conservateur à l’ancienne servant un discours rassurant, vantant le bon sens des entrepreneurs qui avaient construit la grandeur de l’Amérique grâce à leurs efforts. Margaret Thatcher s’apparentait plutôt, quant à elle, à une libérale fanatique sûre de son crédo en toutes circonstances et bien décidée à garder son cap même au milieu de la tempête.

Ce que l’on appellera plus tard la révolution conservatrice n’aurait pas pu avoir lieu sans une préparation minutieuse du terrain intellectuel qui a permis aux thèses néo-libérales de s’imposer contre leurs compétitrices. Les penseurs de cette révolution n’ont pas attendu l’arrivée de la crise pour s’organiser. Dès 1947, des adeptes, alors ultra-minoritaires, du marché libre se réunissent pour la première fois autour de l’économiste Friedrich Hayek dans le village suisse du Mont Pélerin pour ce qui devait inaugurer leur société éponyme. Ces véritables marxistes-léninistes du libéralisme attendront patiemment leur heure et ne compteront pas leurs efforts ni leurs moyens, pour remporter la bataille idéologique via le financement de puissants Think Tanks comme les groupes Bilderberg ou la commission trilatérale, ainsi que des Universités comme celles d’Harvard et de Chicago. La faculté d’économie de cette dernière deviendra par la suite célèbre par les travaux de ceux qu’on appellera les Chicago boys qui, avec leur chef de file, le futur Nobel d’économie Milton Friedman, auront l’oreille de plusieurs chefs d’État notamment celle du général Pinochet après que celui-ci eut renversé militairement le gouvernement de Salvator Allende en 1973. Friedman qualifiera plus tard les mesures économiques imposées à son pays par le dictateur de « miracle chilien »...

Les néolibéraux, qui prennent la main à cette occasion ont-ils été «gramsciens» ? La grande figure du communisme italien aurait sans doute peu goûté que son nom fût ainsi associé aux pratiques de ses adversaires. Mais l'idée de viser à l'hégémonie idéologique avant de se retrouver aux affaires, la conviction que l'incorporation d'un nouveau sens commun dans les habitudes mentales est un préalable à la conquête effective et durable du pouvoir, correspond à la démarche qui fût celle des libéraux aux États-Unis et en Grand-Bretagne.

— Serge Halimi, chapître V, les idées et les moyens.

La stratégie hégémonique des libéraux passera en outre par le rachat de nombreux groupes de presse et le financement massif des candidats les plus gagnés à leur cause, ce qui marquera le début de l’explosion des montants des campagnes électorales qui n’ont cessé depuis d’augmenter. Une fois installés aux commandes, les néolibéraux s’assureront le soutien des couches supérieures des classes populaires, motivées avant tout par la peur du déclassement, en leur permettant l’accès précaire à la propriété de leurs logements contre des crédits bien plus chers qu’à la décennie précédente et en liant leur destin aux cours de la bourse par la généralisation des payements et avantages sous forme d’intéressements minimes dans le capital de leurs entreprises ou des plans de retraite par capitalisation.

Une fois l’affaire des « grandes démocraties occidentales » réglée, il fallut alors se concentrer sur le sort des pays que l’on n’appelait pas encore « en voie de développement ». L’intervention directe des États avancés étant impossible dans une atmosphère de guerre froide alimentée au Sud par le sentiment anticolonial, le rôle d’évangélisateur aux théories néolibéral échut à des organismes comme le Fonds Monétaire International (FMI) et l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE). On est frappé par l’uniformité des mesures préconisées par ces deux organisations dans chacun des pays qu’elles ont « aidés », pourtant très différent entre eux. Véritable police de l’ordre libérale, leurs recommandations ont mené partout à des récessions qui ont été interprétées par ces mêmes experts comme des symptômes appelant à toujours plus de libéralisation. Il n’y a pas de condition causée par le libéralisme qu’une dose supplémentaire de libéralisme ne puisse résoudre. La tâche de ces chantres du libéralisme sera par la suite considérablement facilitée par la chute du mur de Berlin en 1989 et l’effondrement du bloc soviétique et de l’alternative plausible que celui-ci représentait. Une fois passée la nécessité d’être agréable de peur de voir certains de leurs « clients » s’aligner sur le bloc de l’Est, le FMI et l’OCDE auront les coudées franches pour imposer leur thérapie de choc aux pays du Sud à coup de privatisations massives rebaptisées ajustements structurels se traduisant par l’explosion de la dette du tiers monde.

On l’a vu, à la faveur de la crise de 1973, le néolibéralisme s’est d’abord appuyé sur la droite pour sa conquête du pouvoir. Mais il serait injuste et incomplet de ne pas reconnaître le rôle joué par la gauche dans ce qui suivit. La France est sans doute le pays où ce changement de bord politique s’est présenté le plus clairement avec la présidence de François Mitterand, élu en 1981 comme candidat du programme commun des partis socialistes et communistes français. Alors qu’outre-Manche et de l’autre côté de l’Atlantique, Reagan et Thatcher s’attèlent à mettre en place les mesures que l’ont a décrites plus haut, la France se dirige d’abord dans la direction opposée : nationalisation (partielle) des banques et de plusieurs grands groupes industriels, introduction de la semaine de 39 heures, de la 5e semaine de congés payés et de la pension à 60 ans, instauration de l’impôt de solidarité sur la fortune, etc. Mais l’expérience tourne court dès 1983 avec ce qu’on appellera le tournant de la rigueur et le premier plan d’austérité introduit par le ministre Delors qui introduisent le blocage et la désindexation automatiques des salaires au nom de la « désinflation compétitive ». Cette appellation évocatrice laisse entrevoir à quel point la pensée néolibérale a déjà envahi les esprits. Pour achever de s’en convaincre il suffit de jeter un œil à cette émission de 1984 baptisée Vive la crise !, présentée par Yves Montand (le même qui avait milité pour le parti communiste jusqu’au début des années 80) et diffusée en soirée devant plus de 20 millions de téléspectateurs du service public. Singulière émission durant laquelle des intervenants comme Alain Minc et Philippe Séguin expliquent aux Français qu’ils avaient vécu au-dessus de leurs moyens et qu’il fallait consentir à certains sacrifices sous peine de devenir un pays sous-développé dans un monde en train d’amorcer sa « troisième révolution culturelle », celle de l’informatique et de l’électronique. La nécessité impérieuse de construire l’Union Européenne a joué un rôle fondamental dans ce retournement idéologique de la gauche faisant suite à l’effondrement de l’idéal communiste et l’abandon de toute perspective de renversement du capitalisme.

«Le libéralisme», d'abord vendu aux États-Unis et en Grand-Bretagne à l'intérieur du paquet-cadeau de l'autoritarisme réactionnaire et du moralisme victorien, ailleurs iceberg immergé dans un océan d'«Europe» et de mélange culturel, n'a presque jamais réussi à s'imposer démocratiquement sous ses seules couleurs.

– Serge Halimi, chapitre VI, le paradis des maîtres.

Il est monnaie courante de citer le couple Reagan-Thatcher comme les architectes de la société néolibérale que nous connaissons, mais on oublie souvent le rôle joué par un autre duo formé par le président démocrate américain, Bill Clinton et le Premier ministre travailliste, Tony Blair. Est-ce pour tenter de récupérer l’électorat gagné aux conservateurs après le backlash de la décennie précédente ou bien à la suite d’une sincère conversion idéologique ? Toujours est-il que, dès les années 80, et sous couvert de modernité, la gauche devient libérale et se met à appliquer partout où elle le peut les mesures préconisées par Hayek et Friedman. Tony Blair, ira même jusqu’à revendiquer l’héritage de Thatcher pour gagner les élections — pour arriver à son but, il saura en outre s’assurer la complicité du tristement célèbre patron de presse Rupert Murdoch. Clinton ne s’y était pas pris autrement, lui qui s’était fait connaître avant sa présidence par ses interventions remarquées lors des rencontres de la commission trilatérale. Une fois installé à la Maison-Blanche, il mettra un terme au Glass-Steagall Act, une mesure prévoyant la séparation des activités des banques publiques et des banques de détails prise en 1933, à la suite de la grande crise de 1929. Le néolibéralisme, autrefois présenté comme la réponse aux technocrates des gouvernements s’accommode très bien de ces derniers quand il s’agît d’imposer son crédo aux masses récalcitrantes.

Dans des cas pareils, on évoque le « syndrome de Nixon à Pékin ». De même que seul un anticommuniste militant pouvait rompre avec la politique américaine d’isolement de la République Populaire de Chine en rencontrant lui-même Mao Tsé-Toung en février 1972, seule la gauche pouvait procéder au dynamitage d’une partie de l’État social sans qu’une protestation populaire ou syndicale en découle (...) Certains socialistes européens ont transformé ce paradoxe en démonstration de leur courage. C’est en rompant avec leur programme et avec les espérances de leur électorat qu’ils comptent établir leur crédit d’homme d’État. « Est-ce que vous ne trouvez pas, interrogeait ainsi Laurent Fabius en 1986 lors d’une émission de télévision, que souvent c’est à nous qu’est revenu de faire le sale boulot, précisément parce qu’il n’avait pas été fait avant ? » (...) Six ans plus tard, le ministre socialiste des Finances Pierre Bérégovoy irait jusqu’à reprocher à un gouvernement allemand de droite son incapacité à « maitriser les coûts de production » et, plus précisément, son consentement à un « dérapage salarial ».

– Serge Halimi, chapitre VII, la gauche, à son tour.

Conclusion

À l’heure où des voix de plus en plus audibles s'élèvent des quatre coins du monde contre le néolibéralisme et ses dégâts. Le livre de Serge Halimi est une lecture indispensable pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Il rend compte du processus historique qui a permis à des idées jusqu’alors tout à fait minoritaires de s’imposer à la faveur de la crise du modèle keynésien des années 70. Mais ces idées ne se sont pas imposées d’elles-mêmes. Elles ont été portées par un ensemble de personnalités s’étant assuré le soutien matériel de grandes fortunes capitalistes et qui ont su attendre patiemment leur moment avant de surgir sur le devant de la scène. Le scénario dépeint dans l’ouvrage pourrait facilement prêter le flanc à l’accusation de complotisme notamment sur le rôle joué par des organisations comme celle du Mont Pèlerin, du groupe Bilderberg ou de la commission trilatérale. Ces critiques peuvent être néanmoins facilement écartées devant le minutieux travail de sourçage qui accompagne l’enquête de l’auteur.

Or si, contrairement à ce qui est souvent avancé, le néolibéralisme et ses marchés ne sont pas simplement le reflet des rapports naturels entre les humains, mais résultent d'un processus historique identifiable, alors il devient possible d'imaginer leur dépassement et ce livre fournit les armes nécessaires pour commencer à penser une telle hypothèse.